宮崎県の日向灘に面した海岸に鵜戸神宮という大きな神社がある。波に洗われてできた岩屋の中に本殿がすっぽりと収まっている。巨大な海蝕洞窟である。眼前の海は岩に白波が砕け散っている。風が強いと今でも波が吹き付け、たちまち塩にまみれる。なかなか迫力のある神社である。

宮崎県の日向灘に面した海岸に鵜戸神宮という大きな神社がある。波に洗われてできた岩屋の中に本殿がすっぽりと収まっている。巨大な海蝕洞窟である。眼前の海は岩に白波が砕け散っている。風が強いと今でも波が吹き付け、たちまち塩にまみれる。なかなか迫力のある神社である。

『古事記』の語るところでは、海幸彦と山幸彦とは、その持てる道具を交換し、山幸彦は慣れない釣りをして、兄海幸彦の大切にしていた釣り針をなくしてしまう。これを海に入って探索する中に海神の宮に至る。ここで山幸彦は海神の娘、豊玉姫に出会う。三年連れ添って姫は御子を身ごもる。一方、山幸彦はその所期の目的であった釣り針探索を海神の援助によって達成し、一尋和邇に乗って地上に帰ってきた。豊玉姫は、「天津神の御子」は海中で産むことはふさわしくないといって、追ってくる。海辺の渚に急ぎ産屋をつくり、その産屋の屋根を、海にちなんだのだろう、通例の萱ではなく鵜の羽で葺く。しかるに、未だ完全に葺き終わる前に御子が誕生してしまう。したがって、この子の名づけの中に、この物語が織り込まれて、「あまつひこひこなぎさたけうがやふきあえずのみこと」という。『日本書紀』では、日の御子を意味する「あまつひこ」を省略してしまったが、鵜の羽を萱とした「うがや」を未だ葺き終わらなかったので「うがやふきあえず(鵜草葺不合)」である。この御子は神武天皇の父君である。鵜戸神宮の社伝によると、この本殿の地こそ、鵜萱で葺いた産屋を建てたところ、つまりは鵜草葺不合の生誕の地だという。

豊玉姫は産屋に入るにあたって、その夫に「出産のときには、自分は元の世界の姿になるので、自分を見ないでほしい」といった。そういわれて却って好奇心を刺激された海幸彦は、その出産の姿を覗いてしまう。何と豊玉姫は「八尋和邇(やひろのワニ)」なって這いまわっていた。巨大な鮫になっていたのだ。『古事記』の眼前に彷彿とする活写を『日本書紀』では曖昧に素通りしてしまうが、姿を見られた豊玉姫は、御子を生み置いたまま、自ら地上と海神の国との境を塞いで去ってしまった。神話とはいえ、鵜草葺不合は日の御子と八尋和邇の子として生まれ、しかも、生涯二度とその母に会わずに育ったことになる。

ところで、鎌倉時代に描かれた『彦火々出見尊絵巻(ひこほほでみのみことえまき)』という絵巻にこの出産の場面が描かれている。詳細な経緯は省くが現存する絵巻は江戸時代の模本、つまりコピーであるが、それでもやまと絵風の絵は生き生きと臨場感がある。産屋を覗く主人公「彦火々出見尊」すなわち山幸彦も描かれている。産屋の中には柱を抱えて座って分娩に苦しむ妊婦の姿が見える。絵巻が描かれた当時の出産の風俗を伝えるものだ。しかし、絵巻は『日本書紀』に取材したためか、残念ながら八尋和邇は描かれていない(小松茂美編『日本絵巻大成』22、中央公論社)。

『古事記』も『日本書紀』も鵜草葺不合の事績をほとんど語らない。生誕の地も渚というばかりで、『古事記』は特定の地名を記してはいない。けれども、その父は高千穂の宮に五百八十年いたことと、その墓所が「高千穂の山の西」にあることを記している。

古事記の記述に合わせて、鵜戸神宮の社伝を信じるとすれば、鵜草葺不合は日向の高千穂のあたりに居たものだろう。したがって、その墓所も今の宮崎県のどこかにあっても不思議ではない。

ところが、その墓が鹿児島県の大隅半島にある。

その墓だという「吾平山上陵(あいらさんじょうりょう)」を訪ねたことがある。役所で案内していただけるというので、元の吾平町の役場を訪ねる。現在は合併して鹿屋市吾平町となり、その元の町役場が吾平支所として残されている。役場の前に鵜戸神社がある。これは元吾平山上陵の近くにあったものが、明治の初めに水害にあいここに移転したのだという。もっとも、この地には先に八幡宮があり、これに合祀した後、地神側の八幡宮が別の地にさらに移転したという。そうだとするともともと神社と役所は一体の地にあったことになり、明治の神仏分離廃仏毀釈時に神社の背後にあった寺が破壊され、ここに役場が出来たとも考えられる。役所の横に墓石が1基あるのがあるいは寺の名残か。

吾平山に赴くと、山中に開けたところがあり、横を流れる見事な川が水清く、鯉が泳いでいる。参道を分け入ると、橋を二度渡る。澄んだ水が流れている。林はよく手入れされているが、もとは古木の森であったらしい。右手に川を見て進む。途中鈴鹿川のように川に降りて手水をするべき場が設けられている。あるいはここを山稜と定めて後の工作であろうか。やがて道は行き止まり右手の川は垣に止められて立ち入りを拒む、その川越しに山稜の入口が見える。河川のつくった洞窟で、海に面してこそいないが、なるほど日向の鵜戸神宮の海蝕洞をずっと小振りにした感がある。その中に墓らしきものが2基あったのだという。背後の崖もなかなか趣がある。

薩摩出身の学者の進言で、これを鵜草葺不合の陵墓と比定した。これには日向側からの猛反発があり、鵜戸神宮の裏山を別に陵墓の参考地として追認した経緯もあるらしい。『日本書紀』では、鵜草葺不合は「西州の宮(にしのくにのみや)」で崩御後、日向の「吾平山上陵(あひらのやまのうへのみささぎ)」に葬ったという。

これが神武の父君である鵜草葺不合にまつわる日向と大隅に渡る神話である。

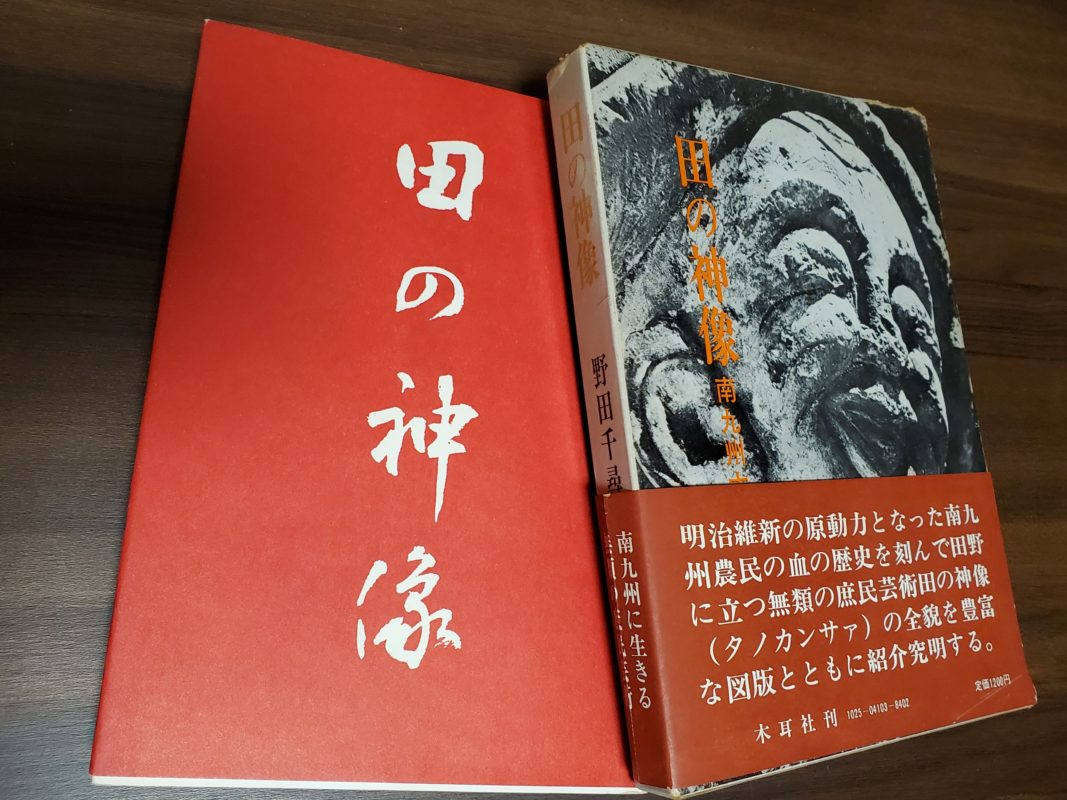

田の神像

日ノ御子の神話とは一転して、大隅を中心に薩摩から日向の一部に広がる庶民の農耕信仰に共通しているのが「田の神」である。これは、荒削りのユーモラスな石像で田圃の畦道や田圃を見降ろす小高い丘の上などに祭られている。その「田の神様」(タノカンサァ)の写真と概説起源を説き起こすのが、野田千尋『田の神像――南九州大隅地方』(木耳社)である。持物として、メシゲ(しゃもじ)、すりこ木、お椀、鍬、杵、藁苞(わらづと)などを持っていることからも、稲作の豊穣を請け負う神で、農民から手厚く信仰されたことが解る。無名の工人による彫刻に違いなく、その諧謔に満ちた姿が愛されている。

豊穣の予祝を示す風俗として興味深いのは、一部の地域では村の青年たちが田の神様を結婚披露宴の席に運び込む習俗があったらしく、新婚の夫婦の枕元に一夜鎮座して豊穣を見守ったという。さらに、翌朝には二人して神像が元あったところを探しだして返さねばならなかった。したがって、結婚を迎えようという若者は、村中のどこにどういう田の神様が鎮座しておられるかを熟知しておかなければならなかったはずだ。

これ以外にも、田の神講、田の神舞などの催事、さらには、他村の田の神を盗み出して数年預かり(田の神オットイ)、豊作のお礼の米俵とともに返却するお返し神事など、いろいろの風習や神事があったことが記録されている。まさに田の神は農村の生活の中に生きていて、村落生活の中心だった。

1994年にセゾン美術館で「21世紀的空間」という斬新な美術展が開催されたことがあるが、その展示に、田の神様が現代美術と一緒に並べられていた。田の神だけではなく、縄文の火炎土器、土偶、弥生の丸木舟などの考古出土品、舞楽面、神楽面、削掛などの民俗祭具、臼、杵、糸繰などの民具が、現代美術の作品と等価のものとしてともに展示された。

この展覧会を企画した新見隆は、展示カタログの中で、こういっている。「古代人の残した丸木舟、土器や埴輪、民間信仰の場で豊かな収穫や、子孫の無事な繁栄を祈るためにつくられたもの、そして実際に農村や漁村で使われていた道具。これらもまた切実なほど生真面目で、そして上機嫌な「芸術」であるだろう」と(セゾン美術館/アイデアル・コピー編『21世紀・的・空間』1994年)。

さらに、この展示に登場したアーティストたち、大久保英二、野村仁、林田直子、平川典俊らを称して「預言者」と新見隆はいっている。預言者だというのは「すべての人が芸術家になれる」というビジョンをもっているからだと。田の神を見ると、だれでも作品がつくれるし、だれでも芸術家になれる、ということを理解するのは容易であろう。創造性の垣根を取り払おうとする新見隆の予言は少しずつ実現しつつあるだろう。

田の神像を見渡すと、人は自然によって生かされているのであって、自然を管理下に置く(under control)ことなどできない、という至って単純な真理が見えてくる。コロナを克服するという考えではなく、生物の一種である人間は、これまでも長くウイルスや細菌と軋轢を生じながらも共存してきたように、共生する方法を見出さなければならないだろう。これまでのおごり高ぶった社会のあり様を我々が反省し、自然への畏怖と敬意を取り戻すならば、あるいは、コロナも猛威をある程度は収めるかもしれない、ということを教えてくれる、有益な本である。

太陽に由来するコロナというのは、その語源をたどれば、あるいは「日の御子」に通じるかもしれない。日の御子の山幸彦でさえも子孫繁栄を成し遂げたのは、海神の助けによった。まして、我々が海や山の神々を拒絶して、独力で生きていくことなどできようはずもない。山川草木悉皆成仏という精神は、『古事記』から田の神にまで通じているのである。